TEXTES

MELANCHOLIA

Melancholia

« Death was everywhere… »

« …in the air and in the sounds »

Le son assourdissant d’une planète qui disparaît, s’efface. Tout commence par la fin. La disparition.

La mort.

Dernier souffle et dernière image. Puis le néant.

1.

C’était l’un de ces sombres jours ennuagés

Qui traversent parfois la flambée de l’été,

Où du ciel rien ne tombe, où la terre est tranquille

Et d’un vert plus profond se revêt la colline.

Ralenti post apocalypse. L’ultime mouvement. L’avant dernier regard.

Tout tombe, brûle. Le ciel brûle.

Composition. Tableau. Composition d’un monde qui se décompose. Re-construction du réel.

Tissage. Fils.

Noirs.

Tissage du réel et des songes, de l’art et de la nature, du visible et de l’invisible. Le corps retenu, tendu, relié. « Ces sombres fils laineux qui m’empêchent d’avancer ».

Que je suis le rayon de soleil, je suis les saisons, que je fais partie de la boue du brouillard et de l’aube.

Lié.

L’homme est lié aux choses, il est au milieu d’elles. S’il se retire en lui-même, ce n’est pas pour congédier tout ce qui n’est pas lui, mais plutôt pour les entraîner avec lui. Transformation du visible en invisible, là où le fait d’être non éclairé n’exprime pas une simple privation, mais l’accès à l’autre côté.

Lié. A une terre qui se consume. Une terre mauvaise. « Cruel nature as won again »

Neige, neige. Noirceur des épicéas. La mort. Je marche comme un fantôme.

Car, sauf par la mort, impossible de se lier totalement, de se fondre, de disparaître dans la nature.

Je regarde la mer –de loin et de près, je plonge les mains en elle- mais dans son entier elle n’est pas moi, je ne suis pas à elle. Se fondre et se confondre est impossible. Devenir une vague ? Mais alors, je ne l’aime pas ? Rester humain, c’est éprouver éternellement la nostalgie, se tenir éternellement sur la brèche.

Dans l’interstice.

2.

Deux arbres dans un champ désert

Me chuchotent un sortilège :

Lugubre est le secret que leur sombre ramure

Agite avec solennité.

La vie. Avant la mort. Est une survie. Une guerre.

Il va arriver dans le froid de ce monde où il sera seul, séparé des autres, seul il sera, toujours seul et puis, quand tout sera fini, quand son heure sera venue, il se dissoudra et retournera au néant, il retournera d’où il est venu, du néant au néant.

Tout prend un goût de cendre. Sursis. Ténèbres extérieures.

3.

Qu’est-ce que la fumée sans relâche qui roule

Là-bas sur la pente fauve de la colline ?

Déjà mort. La naissance est une mort annoncée.

L’homme, un instantanée, un flash dans le temps aboli de l’espace.

Absence. Etre absent aux autres, à soi.

Préfigurer cette absence éternelle d’où l’on vient et où l’on retourne.

Présence et force de cette absence. Faiblesse de la chair et de la matière. Il n’est rien de réel qui vaille la peine qu’on se batte, vaille la peine qu’on meure.

Prémonitions. Contaminations. La mort contamine la vie. L’absence contamine toute présence.

Le regard qui voit à travers. Au-delà. « Je sais les choses »

Fascination. Fascination devant la mort qui nous éclaire de ses lueurs bleutées. Lumière qui brille sur l’obscur, qui est brillante de cette obscurité devenue apparente. Double lune.

La fascination est le regard de la solitude, le regard de l’incessant et de l’interminable, en qui l’aveuglement est vision encore, vision qui n’est plus possibilité de voir, mais impossibilité de ne pas voir, l’impossibilité qui se fait voir, toujours et toujours, dans une vision qui n’en finit pas : regard mort, regard devenu le fantôme d’une vision éternelle.

4.

Comme elle regardait, les nuages de fer

S’écartant, le soleil brilla dans l’intervalle,

Mais étrange lugubrement, et pâle et froid.

Trois planètes. Trois lumières. Jaune, blanc, bleu. Soleil, Lune, Melancholia. Vie, Nuit, Mort.

Tryptique.

Trois silhouettes. Trois parties.

Tout l’intérêt de ce récit est dans la manière dont s’accomplissent ensemble trois mouvements, dans une certaine mesure distincts et pourtant liés à tel point que leur dépendance demeure cachée.

Les trois mouvements sont nécessaires pour atteindre la mort.

Mais l’accomplissement est un mouvement insignifiant. Ce qui est fait doit d’abord être rêvé, pensé.

5.

Il ne jettera plus d’éclat,

Sa triste course est achevée :

J’ai vu, du froid soleil brillant,

S’abîmer la lueur dernière.

Nuit. Il y a donc d’abord cette nuit. La nuit d’un mariage. Mais savons nous à qu’elle union nous assistons réellement ?

Une cérémonie secrète double la première. Des fils invisibles nous tirent vers une autre union. Contre nature.

L’union d’une femme avec la mort.

Elle meurt par l’esprit : par sa présence à elle-même, à ce cœur profond et battant d’elle-même, qui est précisément absence, l’intimité de l’absence, la nuit.

Disparaître. Comme s’il fallait d’abord mourir anonymement. Comme si, avant d’être ma mort, un acte personnel, il fallait que la mort fût la neutralité et l’impersonnalité où rien ne s’accomplit, la toute puissance vide qui se consume éternellement elle-même.

Du néant au néant.

Comment tenir alors qu’il n’y a plus rien ? Que la nature nous renvoie le reflet de la mort à venir.

Quand tout brûle et disparaît sous nos yeux. Quand un grand dehors apparaît et va emporter avec lui tout ce qui existe ?

6.

Ancien manoir, maintenant ruiné, solitaire,

Maison où la voix de la vie jamais plus ne s’en reviendra,

Salles sans couverts, désolées, où croissent la ronce et le lierre,

Fenêtres aux cintres brisés où les vents de nuit mènent deuil,

Demeure des défunts, des défunts d’un temps révolu.

Inventer encore ? Inventer dans la certitude de la mort. L’invention et la pensée comme jeu avec la mort. Je sais bien que tu m’auras alors je vais jouer à te repousser.

Je vais jouer une dernière fois ce jeu inutile et indispensable de la création.

Une dernière construction. La première.

Précaire, transparente, fragile. Une cabane. Magique.

Un cercle, dernier territoire tracé par l’homme au milieu du chaos. Dernier et premier.

Eternel recommencement.

Du néant au néant.

Alors la fin au début. Tout revient. Recomposition.

Elle perdait certainement la conscience du monde extérieur. Et à mesure qu’elle perdait cette conscience, qu’elle oubliait son propre nom, sa personnalité, son aspect, son esprit, lui, ne s’arrêtait pas de lancer, du fond de ses abîmes, des visions, des noms, des phrases, ainsi que des souvenirs et des idées, à la façon d’une fontaine se dégorgeant sur cet espace blanc qui la confrontait avec ses difficultés hideuses et qu’elle façonnait avec ses verts et ses bleus.

Au milieu du chaos il y a la forme ; ce passage, ce flot éternel (elle regarda les nuages s’en aller et les feuilles trembler) était d’un seul coup stabilisé. « Arrête-toi ! » avait-elle dit à la vie.

Melancholia. Un requiem ?

“as we advancing in the sun

sing “Death to all and everyone”

Extraits :

PJ Harvey / Tsvetaeva / Blanchot / Woolf / Fosse / Emily Jane Brontë / Hölderlin

Texte/collage de Nicolas Droin

Voudrais-je être une comète ?

Oui. Car elles ont la rapidité des oiseaux,

elles fleurissent en feu

et elles sont en pureté comme des enfants.

(Cinéma) Pour une praxis plastique

Pour une praxis-plastique du cinéma

S’il y a mille manières de construire, écrire, réaliser, monter, vivre un film, et si un film peut être mille choses et mille variations de ces choses, il n’existe généralement, dans l’imaginaire collectif, que la manière « commerciale » ou « industrielle » de faire un film.

De l’argent, une production (en France : l’aide de l’état, des régions…donc des commissions, des jurys,…) ; une équipe hiérarchisée où chacun reste à sa place, un tournage concentré en terme de dates ; un cinéaste qui ne filme pas, ne monte pas lui-même mais passe toujours par un.e tiers pour penser concrètement l’image et l’assemblage sensible de son film.

Imaginons qu’en peinture il n’existe majoritairement qu’un type d’œuvre, pensée par un.e artiste mais non peint par elle/lui, non dessiné/senti/touché par elle/lui (ou à peine, il y a des assistants pour ça). En musique, uniquement de la musique (classique ?) écrite par un.e compositeur/trice mais joué par d’autres, un orchestre. En littérature, une idée de récit/scénario qui serait écrite par d’autres…

Se pose toujours la question (vis-à-vis de la littérature notamment) : qu’est-ce que l’écriture au cinéma ? Est-ce le scénario et uniquement le scénario ? Ou les images, les cadres, les mouvements de caméra ? Ou encore le montage final qui reprend et rejoue tout ? Est-ce le travail avec les comédiens/modèles/figures ? Est-ce la lumière, les couleurs, les sons, les lieux ?

On pourrait dire : l’art cinématographique c’est sans doute tout cela, et surtout tout ce qu’il y a entre ces éléments.

Entre le scénario et l’image cadrée/tournée, entre le geste du comédien et la lumière, entre le son du vent et le mouvement de caméra. Mais aussi entre les images dans le montage, entre les sons, entre les corps, entre les lieux, entre les mots prononcés…

Beaucoup de cinéastes répondent (à juste titre il me semble) que l’écriture cinématographique est avant tout - et parce qu’étant le seul art travaillant ces termes là - une écriture d’images et de sons en mouvement et dans le temps. Il ne s’agit pas de « raconter une histoire » en premier lieu comme l’impose le cinéma industriel et ses avatars (et publics).

Partant d’un autre bord du cinéma mon expérience personnelle m’a malgré tout confronté à deux extrémités : du tournage solitaire, caméra à la main, avec un.e ami.e, des lieux ouverts, et même sans prise de son ; au tournage avec équipe, directrice de la photographie, assistant.e.s, éclairages …

J’ai aussi expérimenté une partie des variantes possibles qui existent entre ces pôles, y trouvant, selon les projets, une plus ou moins juste organisation.

Car une œuvre appelle une forme et une forme appelle une organisation spécifique.

Il n’y a donc pas et il ne peut y avoir, une « bonne organisation » d’un tournage, ou même d’une séquence, d’un plan. Même dans un tournage « industriel » il arrive que l’équipe soit réduite pour certaines séquences, certains plans, vis-à-vis de certaines contraintes.

Je prendrais trois exemples personnels.

Je précise que j’ai commencé à tourner moi-même mes plans, mes images, caméra vidéo à la main. Que je n’ai jamais arrêté de filmer depuis (pour moi, pour mes films, pour d’autres). Que j’ai commencé en montant mes propres films (avec les retours décisifs d’enseignant.e.s et intervenant.e.s de Paris 8) et que j’ai continué ainsi tout en demandant régulièrement des retours à des personnes/cinéastes de confiance.

Premier exemple : partir d’une idée/un scénario.

J’ai écrit il y a maintenant presque deux ans un scénario dont la pandémie a reporté le tournage. Ce scénario s’inspire directement de moments vécus par moi et des mouvements de grève et de lutte au sein du département cinéma (lors notamment de la « première loi travail »).

Pour le tourner il me fallait l’écrire car je souhaitais que le film soit porté par une construction d’ensemble précise/pensée/déterminée.

Le film propose une trajectoire circulaire et en même temps un parcours. Il y a un certain nombre de séquences et de « blocs » narratifs, un certain assemblage. Ecrire a servi à construire cet assemblage.

Le film pourra se tourner en équipe réduite. Les plans étant pour la première fois de ma vie totalement écrits (ce qui n’empêchera pas des variations au tournage) je pense faire appel à une personne pour « faire » l’image. Même si je ne l’envisage pas pour les plans épaule/main.

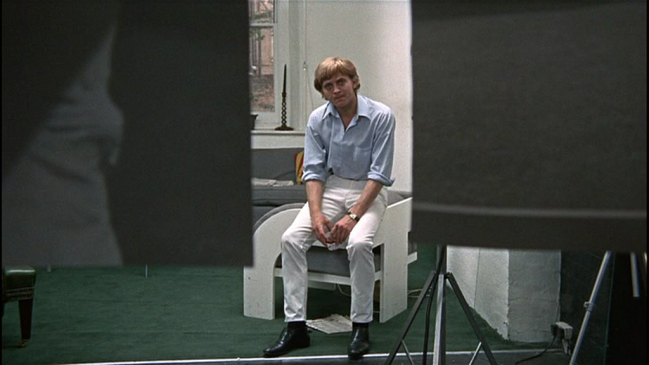

Second exemple : partir d’un parcours vécu/d’une sensation.

Every Night Ends est un film de 40 minutes que j’ai réalisé avec quatre ami.e.s (dont trois étudiant.e.s de Paris 8) et deux personnes au son (deux étudiant.e.s également).

Tourné en cinq nuits dans Paris, sans autorisation, sans budget, sans assistant.e.s, sans scénario écrit, le film m’a permis de trouver un équilibre longuement recherché entre construction et improvisation.

Inspiré d’une soirée réellement vécue, le parcours était déjà écrit (celui de la soirée). Le film est le parcours : avec ses étapes, ses lieux, ses ambiances, ses arrêts, ses bifurcations. Une partie « imaginaire », pensée le soir même de cette soirée réelle, a été ajoutée (mais il s’agissait là aussi simplement de parcours).

Pour les dialogues j’ai demandé aux « personnages »/ami.e.s de partir de ce qu’elles/ils avaient réellement fait les derniers jours précédant le tournage, comme dans une discussion réelle. Je n’ai ajouté ou enlevé que des détails qui allaient ou n’allaient pas dans le sens de la construction sensible du film.

Il s’agit donc d’une co-écriture. Il me semble aujourd’hui nécessaire d’aller vers ce type de co-création avec celles/ceux que je souhaite filmer : écrire « à la place de » ne me semble plus pertinent ni personnellement, ni au regard des questions qui se posent à nous tou.te.s aujourd’hui. Ici la rencontre avec une personne devient déterminante, et la place du/de la cinéaste peut se situer à une « juste distance », légèrement en retrait, présent et absent à la fois.

Troisième exemple : partir d’un sentiment, d’images.

Durant les fêtes de Noël j’ai rejoint ma famille et décidé d’en profiter pour retourner dans des endroits « abandonnés » de mon enfance (dans les multiples sens d’ « abandonnés »). Une chambre de cartons/souvenirs marqués par l’oubli, un tunnel et une voie ferrée désaffectés où j’allais jouer enfant.

Je ne savais pas ce que j’allais (re)trouver, ni dans les cartons, ni dans le tunnel.

Ni s’il y aurait quelque chose à filmer.

Je ne sais toujours pas si ce qui a été filmé donnera lieu à un film.

Le "film" se construit donc en se faisant, porté par une sensation hybride (difficile à définir voire impossible) de peur, de nostalgie, de désir d’affronter ce passé/ces lieux/ces images.

J’aimerais raconter ici la magie de certains instants. Humblement car je le redis je ne sais pas si ce que j’ai filmé aura un intérêt après-coup.

Dans la chambre j’ai retrouvé un écran de super 8 ajouté récemment, je l’ai ouvert. J’ai retrouvé aussi (et fonctionnant encore) la machine à écrire sur laquelle j’écrivais mes premiers scénarios.

J’ai ouvert l’écran devant la fenêtre et j’ai placé la machine en face, sur un carton. J’ai commencé par écrire le titre du film (déjà présent dans ma tête depuis des mois) et à filmer ce titre en train de s’écrire.

J’ai ajouté une lumière, issue de mes premières « soirées » avec mes ami.e.s d’enfance.

J’ai alors commencé à filmer les photographies et lettres retrouvées, éclairées par cette lumière.

L’ensemble a commencé à ressembler à un dispositif qui n’existait pas avant, auquel je n’avais absolument pas pensé et qui s’est donc construit avec « ce qu’il y avait sous la main ».

Création/cabane/assemblage.

Sorte de dispositif cinéma miniature, et dispositif de mémoire.

De même le tunnel.

Il faisait beau, un doux soleil d’hiver venait éclairer ce lieu où je n’étais pas revenu depuis mon enfance.

Projections.

Mais ce n’était pas la lumière et les couleurs (chaudes ici) que j’imaginais. Mes sensations appelaient des couleurs plus froides et contrastées.

Il y avait ce bleu…

J’ai changé la température de couleur pour mettre celle correspondant aux lumières d’intérieur/artificielles. Le jaune s’est transformé en bleu.

Des étudiants de Paris 8, lorsque j’y tournais mes premiers films, me reprochaient (ce que l’on est dur entre nous lorsque l’on est jeune…) d’utiliser cette température de couleur pour modifier « artificiellement » mes images et de reprendre ainsi naïvement les réglages « d’usine » de ma caméra.

Une image pour moi est chose sensible, elle s’exprime par un cadre, un hors champ, un lieu, une sensation, une lumière et une couleur. Elle s’exprime aussi avec une caméra donnée : son grain, ses limites, ses possibles. Il n’y a pas d’interdit. Comme si un peintre ne pouvait pas utiliser telle couleur primaire au motif qu’elle est vendue par telle marque.

Soit la caméra/le dispositif, son grain, son rendu des lumières, le choix des lumières/lieux eux-mêmes se suffit à lui-même et alors il n’y a pas à retoucher le réel (retouches que l’on retrouve souvent paradoxalement dans le cinéma « industriel » dit « réaliste »).

Soit la sensation intérieure ne correspond pas à l’image et il faut chercher.

« La caméra est un œil dans la tête du poète » reprend Guy Gilles à Orson Welles.

Le bleu de l’entre-deux à la tombée de la nuit ou au lever du jour est exactement le même que celui que reproduit artificiellement ce réglage de température.

Et cette artificialité me plaît (je ne citerais pas Francis Bacon ici, mais je pense fort à ses propos).

Car tout film cherche sa forme et compose ses propres agencements.

Avançant vers ce tunnel j’avais terriblement peur,

comme-ci j’étais observé, suivi,

comme si je risquais quelque chose.

Comme si j’allais déterrer un mort.

Si vous avez vu le film (original) L’Expérience interdite, vous pouvez imaginer ce que j’ai ressenti (en termes de couleurs et de peurs concrètes, de visions).

Ce qui est plastique ce sont ces agencements fragiles entre les possibles et les concrets, entre ce qu’il y a sous la main et ce qu’il y a sous la conscience.

Ce qui est plastique c’est l’image comme dedans-dehors permanent, couleur fluide, projection de lueurs, créatrice d’ombres. Et qui donc si ce n’est celle/celui qui tient la caméra pour le vivre/le faire vivre ?

Ce qui est plastique ce sont les lieux, traversés de temps mais terriblement présents et indifférents, ces murs de briques dans lesquels la caméra/œil/cœur vient percer des brèches.

Il n’y a aucun tunnel magique qui ramène à l’enfance.

Mais l’écart du temps passé s’inscrit entre les images tournées et les instants vécus des années avant.

Il n’y a pas une seule manière de vivre et de créer un film.

Il n’y a pas une seule sorte de films et de possibles.

Pour une praxis-plastique du rapport aux mondes, aux êtres, aux lieux, aux sensations.

Devenons plus souples…

Nicolas Droin

Epuisement, effondrement et résistance du corps (Last Days de Gus Van Sant)

Epuisement, effondrement et résistance du corps dans Last Days.

Le corps et l’espace plié.

L’ellipse et « l’espace de la mort ».

Un film : Last Days (2004)

Une image : la chute d’un corps au ralenti

Et une structure du film fondée sur l’ellipse

Poser des questions autour de cette chute au ralenti

Sur l’imminence de l’effondrement et la résistance des corps chez Gus Van Sant

Où l’on verra que l’espace et le corps se plient dans le cinéma de Gus Van Sant et on tentera un rapprochement avec le corps en chute, chorégraphié par Mathilde Monnier, dans un mouvement de résistance au chaos

Où on tentera un rapprochement entre la chute du corps et la chute de l’eau, avec les notions de figure et de figural tels que redéfinient dans le texte de Philippe Dubois sur la figure de la tempête chez Jean Epstein

Où on rapprochera l’épuisement, du corps, du langage et de l’espace chez Beckett, tel que décrit par Gilles Deleuze, dans son ouvrage L’Epuisé, de l’Epuisé du film de Van Sant

Où le « Vertige fixé » dont parle Gérard Genette dans Figures 1, à propos de l’œuvre d’Alain Robbe-Grillet, où Genette tente de concilier subjectif et objectif, réel et poétique dans l’art de Robbe-Grillet, nous servira à définir la construction spatiale, temporelle et poétique du cinéma de Van Sant.

Tous ces éléments tournerons, on le verra, autour de l’imminence de la mort, l’attente de la mort et nous pourrons alors conclure avec Maurice Blanchot qui, dans L’Espace littéraire, rapproche L’Expérience de la mort de l’Expérience littéraire et artistique

Un trajet

Tous les films de Gus Van Sant présentent un trajet

Un trajet dont on pourrait préciser tout de suite qu’il est aussi une négation du trajet : un trajet sur place, un trajet mental

Dans un flux de mouvements et de croisements,

Ou d’évitements,

Et tout se passe dans la crainte d’un arrêt du mouvement,

La mort

La crainte d’un figement,

Dans une imminence de l’arrêt,

Ralentissement jusqu’à l’arrêt, ou plutôt avant l’arrêt,

Dans un mouvement entre ciel et terre, entre vie et mort

Un envol

Envol sur place des drogués de Drugstore Cowboy,

Envol et coupe, entre le ciel et la terre, des skateurs de Paranoid park :

La recherche de l’envol, de ce point d’oubli du corps, d’a-pesanteur

Et en même temps le poids du meurtre, caché dans la mémoire,

Refaisant surface comme les objets jetés à l’eau aidés par la poussée d’Archimède dans Paranoid park

Film où la matière se déplace et se déforme alors, dans un polymorphisme généralisé, un échange constant matière/mémoire, sous les yeux d’Alex

Déplacements en boucle, en répétition, vers la mort dans Elephant (où ici comme dans Gerry, le double, l’autre soi est tué, comme un reflet déformant de soi à éliminer pour mieux se retrouver… face à soi-même),

déplacements en boucle, qui sont autant de déplacements vers une fin annoncée

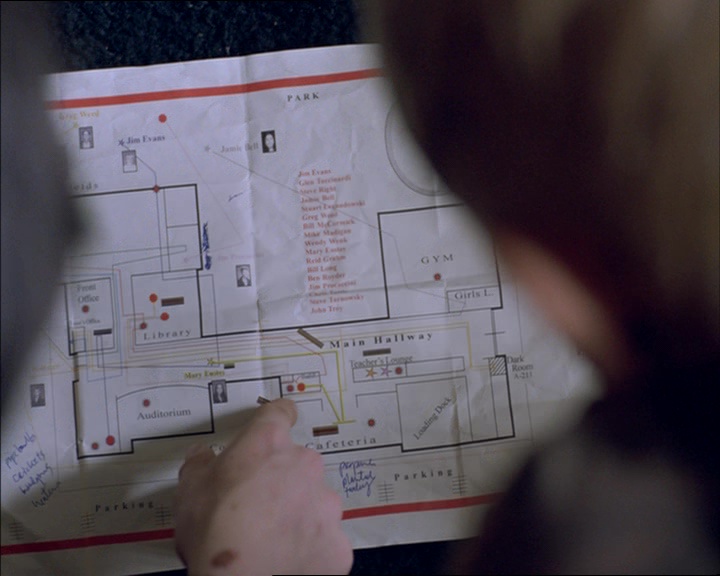

Une mort annoncée, une mort qui contamine l’espace et le son, une prémonition spatiale, temporelle et formelle de la mort (le plan du lycée)

Un figement enfin surtout dans le road movie mental My Own private Idaho

Qui met en scène un trajet/monde qui est un trajet sur place,

Un trajet boucle qui revient au point de départ,

Trajet tout à la fois dans les souvenirs qui reviennent à la surface et contaminent le réel (contamination mentale tout autant narrative que filmique par une mémoire super8),

Et trajet/énumération, trajet/série, dans les lieux traversés et les références rassemblées (Shakespeare, Pasolini…)

Un trajet dans My Own qui se fait, est c’est essentiel, toujours entre deux coupes,

Entre deux surgissements de narcolepsie, soit entre deux chutes,

Dans l’entre-deux images qui est aussi le point aveugle de la vie de Mike (River Phoenix),

Ce point aveugle qui est le lieu du surgissement de la mémoire

Ainsi tout peut venir et revenir de ce point aveugle :

Trajet vers le passé ou vers le futur,

Trajet au présent enfin, car revenant au même point géographique et mental :

Une route, toujours la même route : déjà dédoublée dès le début du film, éternel retour nietzschéen

Je cite Nicole Brenez[1] sur My Own Private Idaho :

« La capacité d’évanouissement de Mike, sous le nom de narcolepsie, manifeste quelque chose de l’imperception dans la perception, de la non-vision dans la vision, qui conditionne l’appréhension des choses et surtout détermine la question de l’image »

Où l’on verra que c’est aussi autour de ce point aveugle que se construit Last Days

Puisque, le trajet dans Last Days,

Qui conte les 5 derniers jours d’un homme,

Qui s’inspire, librement, à distance, de la mort de Kurt Cobain (leader du groupe de rock Nirvana) :

Trajet donc vers une mort, mort annoncée, connue à l’avance

Trajet d’un homme dont on sait qu’il va mourir et où la question se déplace vers le comment

Trajet donc aussitôt annulé, trajet d’un homme déjà mort, mort/vivant, corps/fantôme

Où chaque élément anodin devient signe

Van Sant dit avoir voulu faire ce film car « on ne savait rien de ces 5 derniers jours »

Un film donc sur un point noir de la vie, sur une ellipse de la vie d’un homme

Les 5 derniers jours avant la chute, ou la chute distendue sur 5 jours ?

Van Sant réunit malgré tout deux types d’éléments : certains qui semblent anecdotiques, sans importance : il se fait cuire des pâtes au fromage, porte tel tee-shirt, écoute telle musique, d’autres que Van Sant juge plus « étranges » : il se déguise en femme, part chasser le lapin dans la forêt

Mais entre ces non-événements : rien

Un homme va mourir, seul, entre deux-images, entre-deux sons, entre-deux reflets

Donc un trajet/sur place vers la mort

Deuxième point : une maison

Une maison trop grande

Van Sant (après My Own, s’achète sa propre maison, déclare vouloir faire un film sur une maison, dans une maison, un « home movie »)

Maison dont on peut dire qu’elle est double :

A la fois habitée (par les « lapins », ces êtres qui vivent là, qui sont censés protéger Blake de lui-même, toujours drogués, dont les corps résistent aussi à la chute (à la drogue), dont les corps se frôlent et s’échangent puis quittent le lieu), donc maison habitée, meublée même (certaines pièces sont comme neuves) et en même temps, maison vide, trop grande,

Maison affectée/désaffectée,

« Tu peux partir, il n’y a personne ici, il n’y a rien » : une coquille vide

Aux papiers et peintures qui s’effritent, déchirés,

Maison neuve/maison en ruine

Comme le corps de Blake : encore jeune/déjà en ruine

Une maison à la lettre ruinée de l’intérieur

La maison ici est à la fois ouverte/fermée

Ouverte aux extérieurs, ceux du monde qui entourent la maison/île (pages jaunes, religieux jumeaux)

Et en même temps fermée au monde

Le téléphone : lien vers l’extérieur et outil de séparation

On ne répond pas, la sonnerie retentie dans le vide, dans l’espace/temps vide du film

Ou on répond et on écoute, sans écouter

La maison polarise ces rapports intérieurs/extérieurs dans le sens de lieu intime et de lieu de rencontre sociale

La maison où « cohabitent » donc les « lapins » et Blake

Cohabitation dont on verra qu’elle est surtout construite sur l’évitement

Trajet vers la mort/ Maison

Troisième et dernier point introductif : la forêt, le jardin et la cabane de jardin

La forêt ouvre le film, dans un rapport de Blake à la nature,

Un retour à la nature

Nature d’un début de printemps

Un film sur la mort au moment du renouvellement de la vie

Retour à la nature, à l’eau

Se jetter/tomber/glisser dans l’eau

Uriner dedans comme en être le prolongement

L’eau

La cascade

Qui plie l’espace et assourdi,

Cascade : motif romantique (Blake, William Blake, poète et dessinateur lié au romantisme)

Les éléments

L’eau, le feu (lien du feu dans son crépitement, ses étincelles) et le cosmos

La terre (il déterre une boite ou creuse sa tombe)

Le retour à la nature comme expérience sensorielle, originelle, de vie, de forces

Se confronter aux forces de la nature, au chaos de la chute d’eau

Confronter sa propre chute à celle de l’eau

Confronter son cri, sa voix aux forces du cosmos

Puis,

Entre la forêt et la maison : le jardin et la cabane du jardinier

Le jardin comme point de jonction ici

Semble grand mais on n’en a pas la topographie exacte

Jonction entre l’eau et la maison (un lac ou un fleuve ?)

Entre la nature chaos/ et la nature ordonnée

Jardin, lieu de chute également (trois lieux de chute/glissement : la forêt/chute d’eau, la maison, le jardin)

Lieu d’un point d’évitement, d’un point noir dans le dispositif visuel du film

Jardin où est une cabane/verrière

Cabane dont on sait qu’elle est le lieu par excellence de l’entre-deux

En architecture, par rapport à la maison

Entre deux espace : l’intérieur et l’extérieur qui communiquent

Non plus séparation totale d’avec le dehors que représente la maison bourgeoise

Mais ouverture au dehors

Cabane comme lieu originel également

Lieu de l’enfance, du retour à la nature

Cabane comme lieu psychique donc aussi

Lieu du rêve et l’imaginaire : recréer le monde à partir de sa cabane

La cabane comme île, îlot au milieu du monde

Séparation du monde (le rêve de l’île comme séparation et retour aux sources tel que le décrit Deleuze dans son texte sur l’île déserte)

Lieu qui sera celui de la mort

Et il faut ajouter que la cabane est aussi verrière

Une cabane/verrière

Donc ouverte encore plus à l’extérieur par des vitres

Vitres : séparation (physique) et ouverture (visuelle) à l’extérieur

Les vitres marquent bien l’enjeu du lieu ici : mort dans un lieu de l’entre-deux

Et on rejoint également ici la cabane comme outil, dispositif de vision et d’écoute

Telle que la décrit Henri David Thoreau dans son ouvrage Walden

La cabane amplifie les sons qui contaminent l’intérieur,

La cabane permet d’observer sans être vu

Refuge

La cabane également

Comme boîte, une boîte de lumière comme un îlot de pensée qui résiste au milieu de l’obscurité

C’est ainsi que Van Sant la filme avant la mort de Blake

On déterre une boîte, on meurt dans une autre boîte

Les emboîtements de lieux mais aussi mentaux sont au cœur du cinéma de Van Sant

En ce sens il est sûrement dans une piste baroque

Lieu où il n’y a pas de chute

Mais où on se cache

Ici le lieu où le corps s’échappe, entre deux reflets

Chutes, glissements, imminence de l’effondrement, résistance : le corps et l’espace plié

Soit un corps et un esprit

Le corps qui va mourir, l’esprit qui va s’évader

Et un instant étiré : celui de la chute de ce corps

« La chute est l’aboutissement inévitable de la trajectoire baroque » nous dit Emmanuel Plasseraud (Cinéma Baroque, p.254)

L’imminence de l’effondrement, l’imminence de la mort

Non pas l’effondrement lui-même, celui-ci sera hors champ

Dans la coupe, entre-deux plans

Mais l’avant et l’après,

Avant la mort : lente chute ralentie à l’extrême

Après la mort : courte élévation entre-deux reflets

Il faut prendre le début et la fin du film pour comprendre

Début : fuite dans la nature au son d’une musique criant, dès le début du film, avant même le premier plan : « Victoire »

Film qui débute par la fin d’une musique

Donc film déjà fini, « victoire » déjà présente

Et la fin du film : la musique revient, mais entière

Et la « victoire » résonne à nouveau (musique du XVIème siècle, en canon, « La Guerre », musique baroque, multiple, en écho et réverbérations : compositeur original : Clément Janequin (1485/1558), prêtre et auteur de chansons polyphoniques, considéré comme un des premiers bruitistes (ce qui a du intéresser GVS))

Entre ces deux victoires, ces deux échappées (dans la nature et entre-deux reflets),

Un corps en lutte avec les éléments, les lieux, les objets, les autres corps (à distance),

En lutte avec les sons, en lutte par sa voix même

Mais un corps à qui il manque quelque chose :

« J’ai perdu quelque chose en route » dit Blake

Durant le trajet, sur place,

Quelque chose s’est perdu

Perdu dans l’espace et le temps, on le verra

Par l’ellipse, qui ici structure récit, montage et corps

L’ellipse contamine le film

Nous sommes ici dans une faille, une béance, un point d’aveuglement

Une image résume la lutte du corps dans cet espace/temps troué, elliptique

L’image de la torsion sur elle-même du corps de l’acteur

Dans un plan fixe

Partons d’une image, d’un plan

Dans la durée d’un plan : un corps se plie en deux, chute, tombe lentement pour rejoindre le sol

Chute au ralenti,

Un ralenti du corps, du jeu, non de l’image

Un effondrement (Van Sant : ce film « l’effondrement d’un homme »)

La chute ralentie, l’effondrement lent

Une représentation

Représentation de l’effondrement

Aspect théâtral, chorégraphié

Continuité apparente spatiale et temporelle : plan fixe

Mais discontinuité sonore par contamination

Composition du plan fixe et décomposition du mouvement au ralenti

Fixité du plan et de l’environnement en lutte avec le mouvement permanent du corps qui se plie, se courbe

Fixité et mouvement, forme et forces

Un corps traversé par des forces qui l’obligent à se plier : voilà un résumé possible de l’œuvre de Van Sant

Dimension expressionniste, extériorisée d’un « drame » intérieur

Ou plutôt, un grand mouvement d’extériorisation, d’extériorité de l’âme/flux, où le corps est mobile/fantôme d’une mort annoncée,

D’une mort qui contamine le réel, les corps et l’espace/temps

Fixité et mouvement, forme et forces

Pour reprendre le texte de Philippe Dubois sur la figure de la tempête dans le cinéma d’Epstein

Dubois cite Léonard de Vinci que je cite à mon tour :

« La force est une puissance spirituelle, immatérielle et invisible, laquelle se manifeste dans les corps qui, par suite de violence accidentelle, se trouvent hors de leur état naturel. »(Corps et décors hantés, Shining/Marienbad/Elephant)

« Elle est transmise par les corps animés aux corps inanimés, prêtant à ceux-ci une apparence de vie. Et cette vie(…) se précipite vers sa ruine avec une vitesse furieuse, produisant dans son cours mille effets différents. Le retard l’affermit et la vitesse l’affaiblit. Elle vit de violence et meurt de liberté. Sa grande puissance lui donne le grand désir de mourir. C’est une transmutatrice de formes variées. »

Lorsque Dubois cite ce texte de Vinci, il l’incorpore et le rapproche de nombreux extraits de textes d’Epstein sur le pouvoir métamorphique du cinéma, qui crée des formes jamais figées, multiples, en perpétuelle instabilité et transformation , où le « monde de l’écran, à volonté agrandi et rapetissé, accéléré et ralenti, constitue le domaine par excellence du malléable, du visqueux, du liquide »(Le cinéma du Diable (1947), Ecrits T1, pp.347-348, cité par Dubois p.282-283), créant une « esthétique de l’instabilité » (Alcool et Cinéma, T2, p.215, Dubois p.282)

Le liquide, l’eau : j’aimerais, en partant du corps de Blake, toujours en train de chuter au ralenti, faire un détour du côté de l’eau comme modèle naturel de ce domaine malléable, instable dont parle Epstein, l’eau qui est « transmutatrice de forces variées »

Le corps qui chute et l’eau qui chute, dans un mouvement continu

Il n’y a pas d’arrêt dans le mouvement de Blake, on frôle l’arrêt (soit la mort), mais le mouvement coule encore, le corps coule sur lui même

S’intéressant à la figure de la tempête, Philippe Dubois repère également le motif de « la chute d’eau et des vagues en vrilles » tels que dessinés par Léonard de Vinci.

Et Philippe Dubois de rapprocher ces dessins, des théories de Léonard de Vinci, autour des phénomènes météorologiques (eau et air notamment), nuages, vent, vagues, orages, déluge.

J’y vois une double ouverture par rapport au film de Van Sant :

1) Ouverture au figural et à la figure de la chute, ou de la résistance à la chute

Résistance dans le ralenti de l’image chez Gus Van Sant habituellement, comme chez Epstein, mais ici dans le ralenti du corps lui-même

2) Ouverture à un lien entre les éléments atmosphériques chez Gus Van Sant : ciels accélérés, orage dans Paranoid park, eau ici et crépitement du feu dans l’air, comme forces qui plient, courbent, déforment le corps des personnages dans ses films

On pourrait reprendre une discussion :

Godard à Antonioni à propos du Désert rouge : le drame psychologique est devenu plastique,

Antonioni : c’est la même chose

Van Sant à Antonioni : plastique, psychologique et atmosphérique donc

Or utiliser le ciel comme toile, Antonioni l’avait déjà fait dans Zabriskie Point

Donc ici :

La chute d’eau et la chute du corps, tous deux participent d’un pli dans l’espace

Plier en deux le corps et le décor

Le déformer à l’image de ces forces intérieures qui circulent

C’est menacer la forme du risque de l’informe

On pense à Rimbaud, dans sa lettre dite du « voyant » à Paul Demeny :

« Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l’humanité, des animaux même ; il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions ; si ce qu’il rapporte de là-bas a forme, il donne forme : si c’est l’informe, il donne de l’informe. Trouver une langue ; »[2]

Sans dire ici que Van Sant se risque à l’informe, le corps de Blake semble être la langue dont se sert Van Sant pour exprimer ce chaos en lui, auquel répond le chaos de la nature

Thomas Sotinel[3] dans Le Monde écrivait à propos de l’acteur Michael Pitt qui incarne Blake « il ne dispose que de la grammaire de la chute, du trébuchement, du geste inabouti »

Grammaire de la chute, langage du corps, inabouti…

A travers le corps de Blake, glissant, trébuchant, chutant,

Nous avons donc bien ici une figure,

c'est-à-dire pour reprendre la définition qu’en redonne Philippe Dubois « tout à la fois un motif, une forme, un concept et un effet »[4], objet d’un savoir (on pourrait énumérer les variations artistiques autour de la chute), d’un voir (la chute filmée en tant que telle dans le film) et d’un « inconscient du visible », introduisant « la matière visuelle en elle-même, avec sa part d’irréductible opacité, qui fait sa force comme une tache aveugle est au fondement de l’activité de vision »

La matière ici, comme chez Epstein, c’est évidemment le temps qui est étiré, déformé, coupé chez Van Sant

Ralenti de l’image habituel et ici ralenti du corps c’est un même mouvement d’étirement du temps, de la matière dans le temps, dans le temps de sa déformation

Le temps comme déformation perpétuelle : c’est l’eau, l’image liquide qui en donne le meilleur exemple

L’image de l’eau

L’eau qui est au cœur de l’imaginaire baroque : Genette pour qui « L’homme baroque, le monde baroque, ne sont peut être rien d’autre que leur propre reflet dans l’eau »

Reflet, j’ajouterais déformé

Ce que Jean Rousset traduit par d’autres mots : « L’homme multiforme dans un monde en métamorphose »

La mort dans le baroque à ainsi les propriétés de l’eau : « La mort, dans la conception du monde baroque, appartient à la vie. Chaque instant de notre vie est déjà la mort du précédent. Mais chacune de ces petites morts est aussi l’occasion d’une renaissance, sous une autre forme. La mort, considérée ainsi n’est pas un terme, mais un passage. »

L’eau est présente dans le cinéma de Van Sant

Celle qui accompagne les visions narcoleptiques de Mike dans My Own

Celle qui fait se plier en deux le corps d’Alex dans Paranoid park

Et l’image sonore de l’eau qui accompagne les derniers pas de Blake vers la cabane

Mais comme l’eau n’arrête pas de couler, le corps n’arrête pas de résister chez Van Sant

Résister à ses forces et flux qui viennent autant de l’intérieur (mémoire, point noir d’aveuglement, mort)

que de l’extérieur (la poussée d’Archimède, les électrons autour du noyau dans Elephant, ici l’attraction terrestre)

Le corps pris dans l’imminence de l’effondrement qui résiste, résiste à la mort, résiste au temps donc

Cette imminence de l’effondrement, imminence de la mort, place le film dans un entre-deux constitutif, dans une suspension qui correspond à l’instant pathétique tel que décrit par Emmanuel Plasseraud dans son Cinéma Baroque (p.254) :

« L’instant pathétique est l’instant suspendu entre la vie et la mort, entre le mouvement perpétuel et l’immobilité éternelle. Il précède l’ultime mouvement, celui de l’effondrement, de la chute. Il est comme le sommet du jet d’eau, instant où les gouttes tendent, sans l’atteindre, à l’immobilité. Il symbolise le désir humain de parvenir, au sein même de la vie, à une immuabilité que seule la mort octroie. A la place d’une stase corporelle impossible, c’est une extase spirituelle que l’instant pathétique offre : l’esprit s’évade alors, et voyage dans une autre dimension, dans un autre labyrinthe ; celui du temps »

Cette fluidité d’un mouvement qui se rapproche de l’immobilité, cette résistance des corps à une chute immuable, cet « instant suspendu entre la vie et la mort, entre le mouvement perpétuel et l’immobilité éternelle », me semblent se rapprocher du travail du corps dans la danse contemporaine.

C’est une question que nous pouvons nous poser en confrontant la figure du corps de Blake avec les figures inventées par la chorégraphe contemporaine Mathilde Monnier

Dans Pavlova 3’23 (Créé par Mathilde Monnier en 2009)

Elle interroge la chute, l’imminence de la mort, dans un mouvement finissant qui se veut sans fin

Il y est aussi question de temps, mais d’un temps éclaté qui passe dans les corps des danseurs

Je m’interroge pour savoir si ce temps éclaté n’est pas également celui de Last Days, passant dans le film alternativement du corps au décor

Mais j’aimerais citer des critiques du spectacle de Mathilde Monnier :

Gérard Mayen (Théâtre de la ville) :

"Souvent on confond le temps avec sa seule représentation : celle-ci platement indexée sur la succession avant-pendant-après, et décomptée en secondes, minutes et heures. Or déjà dans Tempo 76, Mathilde Monnier inventait une ample et malicieuse composition d’un temps collectif éclaté. Pour son nouveau projet, la voici qui s’empare d’une figure du ballet, à travers laquelle nous toucher, puisque touchant à la question du temps. La chorégraphe cite La Mort du cygne*, (* Créée en 1907 par Fokine pour la grande danseuse Anne Pavlova) spectre inscrit dans toutes les mémoires. Elle y décèle une pièce de rupture dans l’histoire de la danse : solo féminin d’une durée de trois minutes à peine, mais d’une danse cherchant à ne pas finir de finir ; par ailleurs abstrait, dépouillé et laissé quasiment à l’improvisation de son interprète. Imaginer à partir de là une pièce contemporaine de groupe qui, à son tour, voudrait dépasser toute fin. Cela en inventant une forme de vanité du spectacle, avec répétitions, discontinuités et recouvrements, sur une ritournelle de musiques originales, elles aussi enchâssées."

Site de Mathilde Monnier :

Le Théâtre de la Ville s’inquiète de savoir « comment représenter un mouvement qui meurt et envisager un spectacle à partir de la représentation de la mort dans l’histoire de la danse ».

A cela Mathilde Monnier répond que :

« dans le ballet romantique, la mort est toujours traitée de façon surnaturelle et que l’on représente plutôt l’au-delà à travers des figures récurrentes comme les spectres et les revenants. Mais (que) l’idée d’un mouvement qui meurt n’est jamais traitée frontalement ».

Et elle décrit elle-même sa démarche ainsi :

« Dans un espace troué, en surexposition lumineuse, défilent plusieurs figures ; solos, danses de groupe, processions contemporaines. Ces mouvements sont autant de résistance à ne pas sombrer, à ne pas plier, mais à renouveler sans cesse la danse et le geste comme une force et un appel pour ne pas finir. Un art de la persistance. »

J’aimerais donc ici confronter la chute chorégraphiée et décomposée de Blake, avec deux créations de Mathilde Monnier Pavlova et Soapera.

Dans Soapera, Mathilde Monnier met en relation le corps des danseurs avec la matière, une sorte de mousse qui envahit totalement le plateau puis qui éclate en mille morceaux, s’envolant en l’air comme dans un mouvement ralenti

Cette propriété de la matière/mousse, qui donne l’impression lorsque l’on voit le spectacle d’être réellement face à un ralenti sur le plateau, est repris par le corps des comédiens qui à leur tout flottent, glissent, dans un mouvement permanent et partagé, au ralenti

Sur Pavlova :

« Trois minutes et vingt-trois secondes d'une danse de la mort du mouvement étirent le temps en reprises, boucles et envols brisés par l'imminence de la chute. Avec Pavlova 3'23, Mathilde Monnier ne propose pas seulement une relecture de l'inquiétante étrangeté d'un mouvement de la disparition annoncée. Accompagnée de danseurs proches de ses recherches, elle creuse cette fin infinie, l'histoire d'une danseuse qui s'approprie la scène le temps d'y mourir. En deçà de la représentation de la mort, se dévoile « l'idée de la mort de la représentation ». » Par Marie-Juliette Verga (http://www.paris-art.com)

Le ralenti du corps on y revient : je disais représentation de l’effondrement

D’un côté :

Ici, la matière/mousse qui flotte au ralenti, matière polymorphe par excellence et que l’on voit former et déformer le plateau, puis éclater en milles morceaux, flottant alors dans l’air dans un effet d’a-pesanteur impressionnant

Et le corps du danseur qui fait corps avec la forme en mouvement perpétuel de la mousse, qui fait corps de la déformation permanente

De l’autre côté :

Une mort multiple et déformée

Une chute éclatée : dans la temporalité et dans l’espace car se multipliant

Dernière hypothèse donc de cette première piste : le corps qui résiste, aux forces du chaos, du « chaosmos » pour reprendre Deleuze, et le mouvement de la chute étiré dans le temps, « mouvement finissant ne voulant pas finir »,

Dans un temps « collectif éclaté », qui peut conduire à un épuisement de l’espace du plateau

Ce « collectif éclaté » est ce que l’on peut interroger en retournant dans la maison où se croisent et s’évitent d’autres corps.

On pourrait maintenant, en repartant de cette figure du corps de Blake, interroger la notion d’épuisement telle que définie par Gilles Deleuze à propos de Samuel Beckett, dans son texte L’Epuisé.

L’épuisement du corps et de l’espace

Soit un corps qui marche,

Creuse,

Se jette dans l’eau,

Se plie en deux,

Glisse,

Tombe, se relève,

Parcours l’espace en tous sens mais sans but apparent sinon celui de résister

Qui dans son circuit rencontre d’autres corps

Qui eux « habitent » la maison

On ne sait déjà plus si Blake revient, ni d’où il revient

Il apparaît aux autres locataires comme un « revenant »

Il y a bien des rencontres, mais qui ne « se rencontrent pas » à proprement parler, car il n’y a plus de communication possible avec Blake

Celui qui marmonne seul, à « exténué le langage » pour reprendre ce qu’écrit Cyril Béghin

Exténuation qui est plus qu’une fatigue du corps et de l’esprit : qui est épuisement

Et cet épuisement contamine, ou se répercute dans les autres corps (Asia Argento, morte/vivante), autres corps qui ont encore des directions et s’échangent encore (corps à corps)

Donc un corps qui résiste après avoir épuisé toute ses forces

L’Epuisé pour reprendre ce qu’écrit Deleuze à propos de Beckett

Qui attend la mort mais reste debout ou assis (le dernier plan de Blake)

Qui ne peut s’allonger longtemps au risque de ne plus se relever comme Locke de Profession : reporter

« C’est la plus horrible position d’attendre la mort assis sans pouvoir se lever ni se coucher, guettant le coup qui nous fera nous dresser une dernière fois et nous coucher pour toujours »

« Car, près de la mort, on ne voit plus la mort

Et l’on regarde fixement au dehors, peut être avec un grand regard animal »

Rainer Maria Rilke, IXème Elegie, cité par Maurice Blanchot dans L’Espace littéraire.

« L’assis est le témoin autour duquel l’Autre tourne en développant tous les degrés de la fatigue »

Pour Deleuze, cet épuisement chez Beckett est un programme qu’on pourrait dire figural : exténuer le corps sera également exténuer la langue en créant des « combinatoires », combinatoires qui pourraient nous servir dans l’œuvre de Van Sant et qu’on retrouve chez Musil (la combinatoire comme science et comme limite de la science)

Deleuze distingue alors quatre façons d’ « épuiser le possible » :

« -former des séries exhaustives de choses,

-tarir les flux de voix,

-exténuer les potentialités de l’espace,

-dissiper la puissance de l’image »

Epuisement qui à sa troisième étape conduit à un épuisement de l’espace puisqu’il s’agit d’épuiser toute les potentialités, tous les possibles, de tendre à une fixité impossible à atteindre

Dans cette combinatoire, et cela nous intéresse ici avec Van Sant, les sons et les voix ont un rôle à jouer : « C’est toujours un Autre qui parle. » Blake victime silencieuse des mots et clichés que l’on plaque, projette sur lui (au téléphone ou de vive voix),

« Les autres sont des mondes possibles, auxquels les voix confèrent une réalité toujours variable, suivant la force qu’elles ont, et révocable, suivant les silences qu’elles font »

Ces Autres se sont bien ces « lapins » qui cohabitent avec Blake

Dès lors, la troisième langue sera celle qui nous intéresse le plus ici : « épuiser l’espace » (Deleuze parle de Quad)

Soit en « exténuer la potentialité, en rendant toute rencontre impossible.

La solution du problème est, dès lors, dans ce léger décrochage central, ce déhanchement, cet écart, ce hiatus, cette ponctuation,

Cette syncope, rapide esquive ou petit saut qui prévoit la rencontre et la conjure »

Syncope et hiatus où on retrouve le point noir de toute vision,

Où on retrouve les croisements labyrinthiques d’Elephant,

L’entre-deux images de My Own private Idaho qui conditionne la fiction Van Santienne,

Et qui s’exprime ici dans une structure elliptique,

Ou l’ellipse devient le saut, le passage qui ne permet plus de reconstituer la continuité temporelle et spatiale mais au contraire l’éclate et l’allonge

« La répétition n’ôte rien au caractère décisif, absolu, d’un tel geste. Les corps s’évitent respectivement mais ils évitent le centre absolument. Ce qui est dépotentialisé, c’est l’espace »

Car :

« Le centre est précisément l’endroit où ils peuvent se rencontrer ; et leur rencontre, leur collision, n’est pas un événement parmi d’autres, mais la seule possibilité d’événement, c'est-à-dire la potentialité de l’espace correspondant »

Le lycée d’Elephant : espace dont la potentialité est d’épuiser l’espace par les trajectoires des personnages et la rencontre la seule possibilité d’événements

L’épuisement du corps chez Van Sant nous conduit donc à une deuxième conclusion : l’épuisement de l’espace par les multiples trajectoires et points de rencontres qui en épuisent les potentialités.

Et au cœur de cet épuisement, une impossibilité de la rencontre réelle, un évitement perpétuel de l’Autre.

Ici donc l’évitement, le hiatus : l’ellipse :

De l’épuisement du corps à l’épuisement de l’espace, l’évitement de la rencontre, le hiatus, creuse cet espace et ces corps d’une dimension temporelle.

L’Ellipse nous semble ici être la forme que prend la temporalité du film.

Déconnectant les séquences de leur ordre chronologique pour les redonner dans un assemblage nouveau, Gus Van Sant, en se centrant autour de cette figure du manque, du point aveugle, impose une structure à son film où le temps n’est plus linéaire.

L’ellipse qui sert à Van Sant d’abord à refuser le montage classique, celui qui veut qu’après un plan dans un axe l’on voit tout de suite le plan correspondant dans l’autre axe

Sert ici à fêler le miroir de la représentation et par là même, fêler le temps et l’espace au cœur de l’image

L’espace est fragmenté en zone d’espaces/temps ou blocs qui pourraient rapprocher ici Van Sant de Tarkovski

Tarkovski pour qui le rôle du cinéaste est de « sculpter le temps », en sculptant des « blocs de temps » (p.75, Le temps scellé)

Van Sant reprend la première idée de Tarkovski et sculpte le temps en mélangeant les blocs de temps dont il dispose

Mais ce mélange n’est pas aléatoire, la structure de ce mélange constitue la forme même du film

Soit Paranoid park et la forme en spirale

Soit Last Days et la forme elliptique

Ce qui est finalement comblé par la mémoire dans Paranoid park ne revient jamais ici, le manque est ici inhérent à la fiction, l’ellipse éclatée en est la forme même

Dans cet univers, pour revenir à Deleuze et Beckett, « les disjonctions subsistent, et même la distinction des termes est de plus en plus crue, mais les termes disjoints s’affirment dans leur distance indécomposable, puisqu’ils ne servent à rien sauf à permuter »

Ce qui nous ramènerait très loin, dans la discontinuité ontologique du cinéma telle que philosophée par Epstein ou dans la théorie des intervalles de Vertov qui consiste bien à affirmer la disjonction au sein d’un rapprochement que permet le montage.

Pour Deleuze, « la disjonction est devenue incluse, tout se divise, mais en soi-même »

Nous sommes dans l’ellipse, l’instant pathétique entre la vie et la mort, dans un temps qu’on ne peut plus recomposer, où il ne servirait à rien de tenter de le remettre en ordre car il n’y a plus d’ordre possible : le temps est éclaté

Ce qui nous rapproche, de Genette, de ce qu’il écrit sur l’œuvre de Robbe-Grillet, expliquant comme Blanchot à propos des poèmes de Mallarmé que le « sens est inséparable de sa forme », et qu’« on ne peut pas davantage reconstituer l’action des romans de Robbe-Grillet au-delà du récit textuel qu’on ne peut atteindre le sens d’un poème en modifiant son expression littérale »

Vertige fixé

En entreprenant d’écrire sur l’œuvre de Robbe-Grillet, Gérard Genette, dans Figures 1, pose un problème qui semble bien être le notre, à nous étudiants en cinéma ou cinéastes et qui s’applique à l’œuvre de Van Sant :

Dans ces œuvres qui prennent la forme d’un labyrinthe de mots, de temps et d’espaces : Sommes nous en face d’un univers objectif, ou d’un univers subjectif ?

Genette cite Sollers à propos de Robbe-Grillet :

« Tout se passe comme si la matière de ses livres se composait d’éléments brutes de réalité agencés rythmiquement dans une durée qui surgit de leur juxtaposition…Il semble que certains éléments « s’appellent » l’un l’autre par une nécessité de structure. »

Nous retrouvons ici des éléments proches de la structure des films de Van Sant, structure qui se trouve toujours au montage

Les longs plans séquences de Van Sant, comme ceux avant lui de Tarkovski, d’Antonioni et avant encore de Murnau, nous mettent-il dans un monde subjectif, intérieur ou face à un monde extérieur, objectif ?

J’ai toujours été tenté de répondre que la force du cinéma est justement de tenir les deux en même temps

Or Genette propose alors une situation intermédiaire, créée par les œuvres même de Robbe-Grillet, ambivalente mais constitutive de l’œuvre : à la fois tourné vers l’objectivité, le descriptif et tourné vers la subjectivité qui met en mouvement les mondes

« Avec ses analogies récurrentes, ses fausses répétitions, ses temps figés et ses espaces parallèles, cette œuvre monotone et troublante où l’espace et la parole s’abolissent en se multipliant à l’infini, cette œuvre presque parfaite est bien à sa manière, pour paraphraser le mot de Rimbaud, un vertige « fixé », donc à la fois réalisé et supprimé »[5]

Réalisé et supprimé

Nous sommes ici dans ce que Deleuze détermine comme l’Aîon, le temps virtuel, subjectif, entre la vie et la mort

Mais ce que l’on pourrait déterminer, pour aller plus loin, avec Genette et Borges que nous cite Cyril Neyrat, dans son texte Errance dans les ruines circulaires, comme un « temps anéanti »

Borges : « Le temps, est une illusion : le fait qu’on ne puisse ni distinguer ni séparer un moment de l’apparent hier et un autre de l’apparent aujourd’hui suffit à l’anéantir »[6]

Ou Genette sur Proust :

« Le temps pour Proust n’est pas « le passé », mais le temps à l’état pur, par la fusion d’un instant présent et d’un instant passé : l’extra-temporel, l’éternité »[7]

Cet extra-temporel ou temps anéanti, l’ellipse entre la vie et la mort, l’entre-deux images, me permettent de conclure en invoquant Blanchot, qui associe la création littéraire avec la question de la mort

Définissant notamment le poète comme exilé, à la suite du poème de saint John Perse, Exil, il nous permet un dernier rapprochement avec la figure de Blake dans Last Days :

« Cet exil qu’est le poème fait du poète l’errant, le toujours égaré, celui qui est privé de la présence ferme et du séjour véritable. (…)L’artiste n’appartient pas à la vérité, parce que l’œuvre est elle-même ce qui échappe au mouvement du vrai, que toujours, par quelque côté, elle le révoque, se dérobe à la signification, désignant cette région où rien ne demeure, où ce qui a eu lieu n’a cependant pas eu lieu, où ce qui recommence n’a encore jamais commencé, lieu de l’indécision la plus dangereuse (.. .) et qui, dehors éternel, est assez bien évoquée par l’image des ténèbres extérieures »

Blake : l’égaré, l’épuisé, errant, « privé de la présence ferme et du séjour véritable »

Pour Blanchot, l’expérience originelle de l’art, celle qui permet un renversement radical est pour reprendre le titre d’un poème de Rilke « L’Expérience de la mort », où la mort n’est plus ma propre mort mais l’expérience même du dessaisissement de l’être où « on meurt, toujours autre que soi, au niveau de la neutralité, de l’impersonnalité d’un Il éternel »

Blake va mourir, Blake est déjà mort

C’est passé, dans l’entre-deux plans

Blake n’est plus qu’un mort parmi les autres, allongé,

Il a rejoint la neutralité, le renversement qu’est la mort :

Renversement qui nous fait penser à d’autres morts hors champ,

Celle de la fin du Jour se lève hors champ

(Film : trajet d’une mort à une autre mort, qui la dédouble et qui est en réalité une seule et même mort étirée dans le temps d’une nuit),

Dans le final du Jour se lève de Carné on est dehors, de l’autre côté de la fenêtre au moment de la mort,

Celle de Profession : reporter, autre trajet vers la mort, d’une mort à une autre mort, où la caméra, en mouvement continu, exprime la discontinuité dans le vivant que représente la mort en la mettant, là aussi, hors champ

La mort, ici, dans Last Days, est la coupe du montage, l’entre-deux plan, dans le silence, à l’abri des bruits et des voix

Dernière image, dernière station : une rédemption (aspect religieux et christique non discuté ici) : une élévation, le corps nu, idéalisé, son corps de nature ?, monte au ciel, son âme ?

Littéralement, dans une surimpression

Mais il faut bien analyser les images

Il monte en surimpression, sortant de son corps terrestre, mais montant entre-deux vitres, et plus précisément entre-deux reflets

Une surimpression prise entre des reflets, qui sont eux-mêmes une image de surimpression

Le reflet dans l’eau, Narcisse, l’origine du baroque et peut être l’origine du cinéma

Le cinéma comme un reflet déformé du monde, un double, un fantôme

Entre la vie et la mort

Comme un instant suspendu, hors de l’espace et du temps des hommes,

Une lente chute où une rapide rédemption

Deleuze, Le Pli :

« L’âme dans le Baroque a avec le corps un rapport complexe : toujours inséparable du corps, elle trouve en celui-ci une animalité qui l’étourdie, qui l’empêtre dans les replis de la matière, mais aussi une humanité organique et cérébrale qui lui permet de s’élever, et la fera monter sur de tous autres plis »

Blake quitte le monde des reflets, pour l’autre monde, celui où il crie « Victoire », celui où le corps est délivré du temps

Il quitte littéralement l’espace et le temps terrestre

Parti dans l’ellipse du film, dans un film ellipse d’un temps qui n’a jamais existé, une fiction pure autour d’un point d’aveuglement du réel

Il est mort exactement dans la pliure entre-deux plans

« On en sait pas de quoi il meurt, sinon de sa dissémination dans la temporalité, l’espace et les volumes de sons » écrit Cyril Beghin

La chanson qu’il chante : from Death to birth (« c’est une longue traversée de la mort à la naissance ») : est une inversion, le parcours de la mort à la vie :

Une rédemption ? (le retour à la nature, les voix, l’élévation finale, le chant polyphonique « Victoire » dans la « Guerre »)

Une « Victoire » ?

Nicolas Droin

Mai 2011

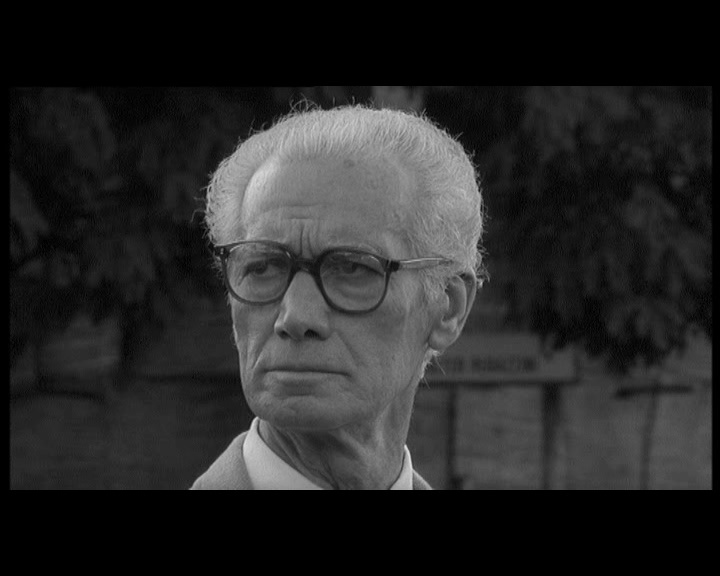

(Cinéma) Le regard de Michelangelo

Lo sguardio di Michelangelo / Le regard de Michelangelo

2004

Comme un écho lointain, une résonnance

Derrière les apparences du « pop », l’œuvre d’Antonioni nous regarde, encore

D’un regard qui est celui de la fascination

Le regard d’Antonioni dissèque, découpe, décompose et recompose

Le tombeau de Jules II, représentant Moïse, de Michel Ange

Basilique Saint-Pierre-aux-Liens

J'aimerais prendre ce film sans chercher à répondre à la polémique

Film d'Antonioni ou non

Simplement en le regardant comme un film fantôme

Entre-deux

Film à la manière d'Antonioni, avec lui et peut-être sans lui

Lo sguardio

Un lieu, une résonnance

Des pas

Une présence-absence

Faire résonner l’espace

Fenêtres/colonnes

Un homme, Antonioni lui-même, silhouette noire

Une lumière qui sculpte l’espace

Une statue, Moïse

Face à face, champ contrechamp

Figure de montage qu’aimait tant déjouer Antonioni

En y insérant une faille, une brèche, une ellipse

Entre le regard et l’objet regardé

Dévisager, s’abîmer dans la contemplation

La lumière

Ombres et lumières, vide et plein

Un triangle au sol

Un regard/mouvement de caméra : le panoramique

Mouvement de tout le cinéma antonionien

Mouvement de pensée du détail au visage

Mouvement qui -souvent- relie deux hétérogènes pour les faire se rencontrer

Principe poétique

Un montage

Fondus enchaînés, noirs, ouvertures rapides au noir

Créer l’espace par le panoramique, par la lumière, par le montage

Du détail, au visage, à l’œil

Cut. Raccords dans l’axe

Décomposer une statue : Eisenstein, Octobre

Par le montage, par le regard

Comme cet inconnu filmé/décomposé à la fin de l’Eclipse

En même temps, glisser par le panoramique,

Former des allers et retours,

Des plis et replis

Le visage est enveloppé dans le paysage de plis et replis du corps

De même que dans Blow up un corps était enveloppé dans l’image photographique

Sur laquelle la caméra tissait des panoramiques, des allers et retours

Entre les images

Le fondu enchaîné permet la métamorphose de la pierre et ouvre au polymorphisme

Revient l’île protéiforme dont le regard ne peut jamais faire le tour de L’avventura

Plis et replis

De la pierre

De la chair

De la caméra

De l’œil

Plier/déplier mouvement du regard si bien décrypté chez Merleau-Ponty

Qui regarde qui ?

La statue, la caméra, Antonioni

L’œil dans la matière

Décomposer/recomposer

L’art cinématographique

Fragmenter mais chercher le fil, le mouvement, qui relie les hétérogènes

Plis et replis qui renvoient aussi aux Montagnes peintes par Antonioni

Peintures découpées/décomposées en minuscules morceaux puis collées aléatoirement, photographiées et agrandies

L’œuvre pour Antonioni n’étant pas la peinture découpée/collée mais son agrandissement photographique

Le procédé d’agrandissement transformant les formes et les couleurs pour créer un assemblage nouveau

Plis et replis de la pierre qui font échos également aux corps enlacés, ensablés,

De Zabriskie Point

Dans les plis et replis du désert et d’une danse-écriture, à même le paysage

Lo sguardio propose comme une enquête dans l’image/la statue

Enquête dans l’image, dans la matière, comme dans Blow up

Dans un texte de 1914, Freud décrypte et décompose déjà la statue de Michel Ange

Le film d’Antonioni en serait-il l’écho secret ?

La description de Freud épouse les mouvements de la pierre

Pour retracer le mouvement de la scène représentée

Et s’interroge sur les interprétations possibles de cette image

Les multiples manières d’interpréter le visage de Moïse

Comme le photographe Thomas, entre ses photographies

Il faut alors préciser que l’œuvre de Michel Ange n’est pas terminée

Il s’agit d’un fragment du tombeau prévu initialement

L’analyse de Freud, au final, vise à recomposer le mouvement à partir de détails

Mouvement également propre à Blow up

Mais le mouvement ne se laisse pas arrêter

Freud explique comment la position de la statue évoque un mouvement précédent non représenté

Là encore à la manière de Blow up où les photographies gravitent autour d’un moment non représenté

La mort

Alors ces fentes

Ces zones noires,

Ces traces dans la matière

L’entre-deux

Le visage d’Antonioni entre deux plis de pierre comme celui de Thomas entre deux photographies

le regard d'Antonioni est-il aussi un regard vers la mort ?

ou un regard depuis la mort, le regard de la caméra, de l'autre côté de l'image

là où "ce qui me regarde n'a plus rien d'évident puisqu'il s'agit d'une espèce d'évidement."

comme l'écrivait Georges Didi-Huberman

Mais également,

N’est-ce pas là encore une image de ce dont parle Roland Barthes,

Citant Matisse dans une lettre adressée à Antonioni, et parlant de « peindre non les objets mais ce qu’il y a entre les objets »

Espace non vide, ni évidé, mais Ouvert, multiple, résonnant

La faille dans la roche de l’île de L’Avventura

La béance, le noir, lieu du mouvement même

Ce qui compte n’est plus alors

Dans l’art d’Antonioni

De voir d’un côté une main et de l’autre un visage,

Mais le mouvement de l’un à l’autre, le fil ténu qui relie les incompossibles

Comment raccorder/rentoiler les fragments intermittents du corps/paysage

Le narrateur proustien courant d’une fenêtre à l’autre du train,

Incapable de recomposer une unité

Ce qu’il nous faut saisir/penser, sans l’arrêter

C’est le mouvement de la main au visage,

Le dessin, le trait, le geste au moment de son effectuation,

Le fil

Le regard d’Antonioni s’ouvre dans ce mouvement qui consiste à abstraire

Afin de « rendre visible » et non simplement « reproduire le visible »

Regard dans lequel émergent une matière, des corps, des lieux et des désirs

Pensée du mouvant (Bergson/Epstein)

Ou le paysage, la matière, est toujours non statique, mais métamorphique,

Météorologique, multiple

Plié et déplié

Se déploient par le mouvement de caméra

Non la main, puis la statue

Non le parc, puis la photo

Mais le mouvement du parc à la photo, de la main à la statue

La variation dans la répétition du lieu

L’entre-deux qui est le mouvement même de la pensée en train de se faire

Nicolas Droin - octobre 2015

Merci à Evgenia Giannouri et au Silo pour leur invitation à présenter ce film en janvier 2015,

ce texte est une reprise de ce qui avait été tenté d'être dit alors...

Le Vertige des possibles

Le Vertige

des possibles

"Il y a ce bleu, ce bleu qui fait tout basculer..."

JH Roger / Juliet Berto, Neige

Vertige

Devant le film de Vivianne Perelmuter

Poétique, nocturne, urbain

Des années que l’on rêvait de voir un tel film à l’écran

Un film non sans histoire mais avec toutes les histoires possibles

Un labyrinthe aux sentiers qui bifurquent

Un film non « contre la narration » mais qu’il faut définir pour ce qu’il est

Une proposition intense/intime de cinéma

Une topo-esthétique intime de la ville

Nos lieux

Nos lieux contemporains

Ceux que le cinéma ne filme plus

Lieux de nos errances, de nos vies nocturnes

Ces lieux qui nous traversent autant que nous les traversons

Un monde de reflets, d’ombres, de lumières qui aveuglent,

De couleurs qui coupent, de corps qui tanguent, de murs qui parlent/écrivent

Une archéologie du temps présent

Nos murs et tags comme les empreintes des grottes préhistoriques

Mains négatives

Un poème

Le risque du poème, fragile, sur un fil

Un texte, écrit, dit

Le risque du texte et de l’image

Un texte envoutant, multiple

Qui chante, pleure, crie le monde et nos errances

Le « aussi bien » comme le « et » deleuzien

Formation de mots/d’images en rhizome

Constellations de possibles

Il y a aussi ces amis avec lesquels on n'arrive plus à parler

Il y a la solitude au milieu des foules

L'absence qui n'est pas une posture

Et surtout la ville

Un Paris nocturne, filmé comme pour la première fois (ou la dernière)

Ville engloutie, sous-marine, ville ruine, ville flux

Traces d’un monde en composition/décomposition

En construction/destruction

Et nos ombres vidéographiques, qui apparaissent/disparaissent sur l’écran urbain

Au milieu du labyrinthe, enfin, dort une femme

Un poème dans le poème

A une passante

Un visage, une étincelle, un passé

Un corps

« Dans les rues de la ville il y a mon amour.

Peu importe où il va dans le temps divisé.

Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler.

Il ne se souvient plus; qui au juste l'aima?

Il cherche son pareil dans le vœu des regards.

L'espace qu'il parcourt est ma fidélité.

Il dessine l'espoir et léger l'éconduit.

Il est prépondérant sans qu'il y prenne part.

Je vis au fond de lui comme une épave heureuse.

A son insu, ma solitude est son trésor.

Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse.

Dans les rues de la ville il y a mon amour.

Peu importe où il va dans le temps divisé.

Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler.

Il ne se souvient plus; qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas? »

René Char, Allégeance, in La Fontaine narrative, 1947.

La rencontre entre les deux femmes

Dans un couloir mur jaune/fenêtre bleue

Leur rapprochement/éloignement à distance

Proche de cette distance même

La fragmentation vidéo de leurs corps

Reste l’un des plus beaux moments de cinéma que l’on aura pu voir ces dernières années

Vertige et montage, télescopage des possibles

Il faudrait dire aussi la force magnétique, sensuelle, de ce montage

De ces plans, de cette musique

Mixage et montage par couches, strates sonores

Dire la lignée poétique dans laquelle s’inscrit Vivianne Perelmuter

Dire aussi le temps que représente la réalisation d’un tel film

Les allers et retours constitutifs d’une écriture de la ville

Multiple

Dire le tournage/montage, dire le temps long

Les interstices dans lesquels le travail du film se réalise presque sans nous

Dire que l’on peut rêver un film et que le rêver c’est déjà un peu le faire

Dire le Vertige

Mais il n’y a plus de mots, plus d’images

Il faut revoir le film, s’y plonger

S’y fondre

Nicolas Droin, 15/04/2014

Le Vertige des possibles passe dans une salle à Paris,

Au Saint André des Arts. C’est là que le cinéma se passe,

Ce n’est pas la marge, c’est le milieu d’où tout part.

https://www.facebook.com/levertigedespossibles?fref=ts

« Es-tu toi-même ou ne l’es-tu pas ? Je n’en sais rien, je n’en ai pas connaissance, je n’ai pas connaissance de moi-même. Je suis amoureuse, mais je ne sais pas de qui ; je ne suis ni fidèle, ni infidèle. Que suis-je donc ? Je n’ai pas connaissance de mon amour : j’ai le cœur à la fois plein d’amour et vide d’amour ! »

Robert Musil, L’Homme sans qualité, tome 2.

« C’est la méthode du ENTRE, « entre deux images », qui conjure tout cinéma de l’Un. C’est la méthode du ET, « ceci et puis cela », qui conjure tout cinéma de l’Etre = est. Entre deux actions, entre deux affections, entre deux perceptions, entre deux images visuelles, entre deux images sonores, entre le sonore et le visuel : faire voir l’indiscernable, c’est-à-dire la frontière (…) »

Gilles Deleuze, L’Image-temps. Cinéma 2